来源: 刘远举 中产财经生活

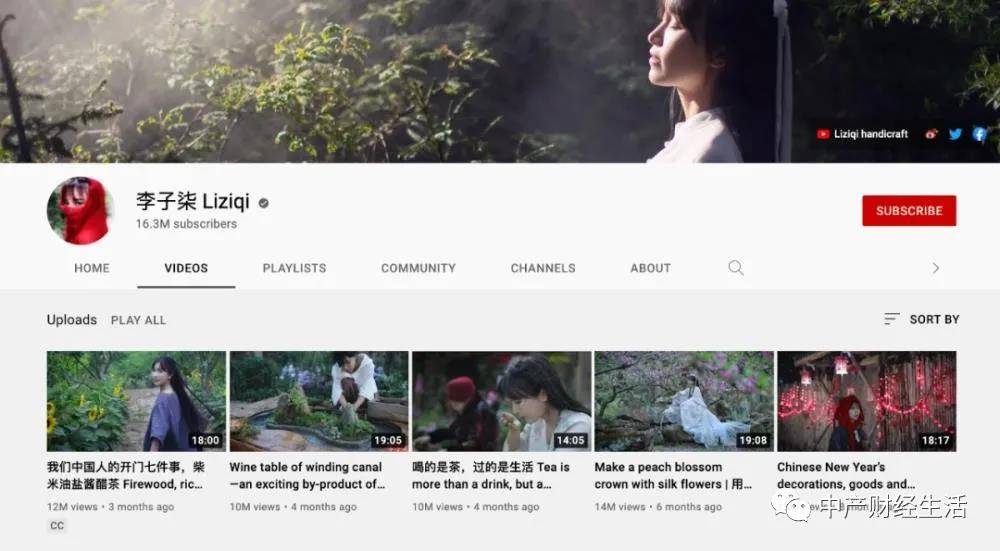

停更3个月后,李子柒的扮演者李佳佳与合作公司微念决裂,诉讼在即。这是一个关于天赋、IP、资本、契约的极好案例。

议论已经很多了,但我想先讲三个故事。不是李子柒的故事,是我的故事,但我觉得,用在这里还是很贴切的。

一、想法与天赋

2014年的秋天,参加完一个同事聚会后,我从交大校园出来。那阵子刚好车坏了,我打算步行去地铁站,不认识路,手机又没电看不了地图,正巧路过一个报刊亭,我心想,这报刊亭能借我一个充电宝就好了。心中一动。一路上我就在想租赁充电宝这个事。

那段时间很忙,半年之后,我开始去做这件事。最简单的办法,就是找合适的人,全盘托出自己的想法,找几个认可这事的人,一起做。不过,我觉得自己手中没有东西,没有分量,于是打算做出机器再说,于是我开始自己慢慢弄。但是,比起日常的工作。这是一件“重要但不紧迫”的事。这一拖就是2年多。2017年,设计图纸做好了,正打算做个样机,突然市面上涌出无数融资新闻。更重要的是,缺乏团队与头脑的碰撞,机器所依附的模式,有很大问题。

现在,我手上还有三个发明专利,两个实用新型专利,作为专利战略的一环还有价值,但如果一开始就去找认同的人呢?想法虽然和盘托出,但我也不是毫无工作能力与判断分析能力,别人总会带我一起玩。大家一起做,能够提前市场3年。如果现在成了,占股仅有1%又如何呢?我查了一下,怪兽的估值是35亿美元,1%,就是3500万美元。

当然,更大的可能性是,一将功成万骨枯,我找到的这几个人,也成不了。这更证明想法、个人形象、创意,都不重要。有资本、有团队、才更重要。

所以,评价对李佳佳与微念公司的契约的公平性,不再红的发紫的当下,而在未红起来的当初。

但正因为历史无法假设,所以,才会“成则贪婪、自大;败则后悔、谦逊”。这对李佳佳与微念老板刘同明,也同时成立。或许,在某个平行宇宙中,我现在也在打官司?

二、资本

在我小学高年级或初中,翻看一本似乎叫做《旅行家》的杂志。其中有这样一个故事,一个美国游客到非洲去旅行,在酒店外,他遇到一个乞讨的小男孩。他给了小男孩10美分。之后,他告诉这个小男孩,说可以给他五美元,让他去买鞋油、刷子,他就可以给游客擦皮鞋,一双鞋10美分,这样一天他能擦10双鞋,除掉鞋油的耗费,还能剩下60美分,赚到钱之后,再还给他8美元。

小男孩听了,立刻高喊“这是剥削的资本主义。小男孩的反应,这个美国游客并不奇怪,他当时在一个二战后非洲独立运动中偏向社会主义的国家。不过,再劝说之下,小男孩还是答应了。几天之后,酒店的保安告诉他,有一个小男孩找到。见到他后,这个小男孩兴高采烈的举着5美元,要还给他,并告诉他,剩下的几天内就能还给他。

这个故事,算是我第一次接触到资本的概念。那时应该是80年代末或90年代初,杂志似乎是60、70年代出版的。不过,杂志对资本如此溢美,近乎为资本布道,似乎是穿越时代而来。或许,因为被包裹在了一个旅行者的故事中,才能发表吧。

不过,现在这都不是问题了。中国的政策已经确立了资本参与分配的地位。资本在中国经济发展、人民幸福生活中发挥了巨大的作用。

资本还能促成专业。我也是一个摄影师。我知道那些看起来天然的画面,背后都有脚本、灯光、服装、配色、摄影。这样才有一个看起来天然但足够精致、赏心悦目的画面。

所以,并不是资本“提取”了李佳佳的劳动,而是资本开发出机会,通过投入,创造出了一个全新的形象、IP、并最终创造出巨大的财富——这正是政策确立资本参与分配的理由。

实际上,李子柒从来都不是一个人,而是资本、团队、个人天赋共同塑造的结果。所以,在道德上,是农夫与蛇,还是资本吃人不吐骨头,故事还在两可之间。

回望当年回老家开淘宝店的小女孩,李佳佳即便是刘同明的受害者,但无论如何,无疑是资本这个概念的受益者。刘同明或许贪婪,微念或许冷酷,但资本何辜?资本无知无觉,无善无恶,没有必要把一个商业问题转变为一个意识形态问题。

不然,将来重新出现在镜头前,按照“老祖宗”的看法,那就是才从这家资本出来,又入那家资本,当着商业资本的帮凶,去剥削做辣酱的产业工人,盘剥做螺蛳粉的劳苦农民。这又是何苦呢?

李佳佳当然可以争取她应得的,她也可以痛斥刘同明,但作为资本的受益者,市场经济的受益者,希望她不将市场经济、资本这个概念,赋予某种天然邪恶的色彩。实际上,一句“资本好手段”,已经借着无数人头脑中那句“每个汗毛都带着罪恶”的“祖训”,把对手送上了道德与舆论的审判席,人民群众早已将之宣判、打倒、并踏上了两只脚。

从更大层面上讲,我希望在今后网红与MCN、程序员与大厂、员工与公司的纷争中,大家就事论事,指名点姓,比如,“刘同明好手段”,“某某大厂HR不要脸”,而不要归咎没有人格、没有意识的“资本”。

当下有一些似是而非的概念充斥舆论场。某种程度上,那一句“资本好手段”,就是这种思潮的结果。但中国的市场经济,走到今天,殊为不易,我辈当珍惜,市场的成功者更该珍惜。

三、信息不对称与公平

一般大众不会去深究李子柒形象成长的背后过程,只会认前台人物的人格魅力。但不管是刘同明也好,作为公司的微念的也还,还是投资者,他们不会不去研究背后的作用、机制与力量,然后,签订合同。

当然,签订合约,可能会有信息不对称。但是,当年签约之时,以及这几年一路走来,合作模式的调整中,李子柒与刘同明的信息不对称,从程度上看,是商业性的,没有达到道德性的程度。

所谓商业性,指双方因行业认识、风险偏好、经验、技能的不同而产生的信息不对称。所谓道德性,是指李佳佳缺乏常识,不懂基本的商业规则,而刘同明利用这一点巧取豪夺。

打个比方,商业性的信息不对称,是面对一块未开的原石,双方给出了自己的评估,并且承担了相应的成本,然后打开原石,按份额获得收益。这个时候,不同的专业性,会带来不同的总体收益。

道德性的信息不对称,则是李子柒拿着一块顶级翡翠却不认识,刘同明说,这是块玻璃,我出100块买了。

商业性质的信息不对称,是市场的活力来源,商业领域、技术领域的风险投资,是驱动技术、经济发展的基本动力,是法律保护的对象,比如、股票、期货、风投的获益。而道德性质信息不对称,是显失公平,比如合同欺诈,是法律要制止的对象。

李佳佳要打赢官司,就要证明是后者,而根据现在的情况来看,是有难度的。

四、人设的双向绑定

李佳佳是演员又不是演员。

是演员,是因为她创造了这个IP,并在镜头前扮演这个角色。不是演员,是因为她个人已经与形象深度融合、绑定,无法像演员那样再去出演其他角色。这就是所谓人设。

章子怡演一个村姑,观众不会出戏,觉得屏幕上是一个身价亿万的村姑。因为演员本该创造不同角色,自然也就不被角色所限制。但李佳佳则不同,必须保持低调,维持田园村姑这个人设,维持一种“众人皆知,但点破无聊”的微妙局面。

所以,李佳佳与李子柒的无法分割,这种绑定是双向的,而非单向的。一方面加持了她的利益谈判能力,但同时,被很多人,很可能也包括李佳佳本人在内,所忽略了的是,这同时也限制了她的谈判能力,甚至限制了她在商业上的激进行为——比如,因为利益诉讼高强度曝光。

然而,经此一役,李佳佳实质上主动捅破了李子柒的田园村姑形象“人设”。他日再在镜头前砍柴挑水、洗米做羹,定会有无聊看客在下面评论,甚至是竞争对手派来的水军刷屏:“亿万富姐又来砍柴了”。显然,这对李佳佳人设的商业价值,是一个重大的打击。当然,对微念也打击巨大。

李佳佳并不是一个商业上的“素人”,她某种程度上也明白这一点,所以才在电视上说:是想保护“李子柒”这个名字,甚至不想这个名字有太多的商业化。我曾说过,好战略的前提,是不把对手当傻瓜。平心而论,她的这个说法,有一望即知的不真诚。李子柒这个名字,从一出现开始,就是商业的。

五、不要赚尽最后一分钱

某种意义上,现在的官司已经不是为了是非曲直,撇开意气之争的可能,对李佳佳而言,是实现自己对未来商业利益预判的手段。对微念而言,是基于对李佳佳性格、情绪在将来演变的判断,是在“我退一步之后又如何”的假设后,预估仍不可维持,才做出的选择。

那么,不赚最后一分钱,算是对李佳佳和刘同明的一个建议吧。虽然现在官司已经曝光、人设已坏,对双方来说,箭已在弦上了,两败俱伤,几乎定局。

多年前,我和一个压铸厂的老板谈价格。我做了很多功课,详细了解了每一步骤的成本,我摊开和老板谈,一步一步的推算,说服老板,可以以这个价格答应我的订单。老板说,小伙子,你分析的都对,不过,你这个价格,我可以做,但你没保障。

见我不解,他接着说,这是行业底价了,我可以做,但是赚得很少,你的量也不大。如果来了其他单子,我就会把你的这单放到后面,会影响你的进度。

我恍然大悟。

老板的话,是不讲契约吗?当然是。但是,这却是现实。生意,不讲道德洁癖,只讲现实。基于现实的、人性的契约,才能有更大的可持续性。依据契约形式很重要,但逆人性太强的契约,也是不可持续的。这个时候,“不赚最后一分钱”的新契约,就成为一种必然。

何为不赚最后一分钱?不同的人,不同人心、心态、能力、格局、知识、见地,会有不同的看法。

不赚最后一分钱的李嘉诚,如今在英国岁月静好。

六、说在最后的话

李子柒作为一个讲中国故事的形象,有其意义。但归根到底,是基于城市对农村、西方对中国文化的想象与期望。只要这些想象与期望还在,在巨大的市场利益的诱导下,这样的形象就会不断涌现。

商业纠纷,是全球商业社会的常见事情,法院只要依法判决,无伤大雅。所以,没有必要,从法律之外的层面考量,去保护这个形象。否则,就会输出一个中国反资本、不讲商业契约的中国故事。显然,这得不偿失。